近日,老牌支付机构瑞银信正式注销牌照,逐步退出支付行业。细数瑞银信支付技术有限公司(简称“瑞银信”)的发展历程,是国内第三方支付行业从野蛮生长到合规化洗牌的缩影。其从行业先锋到主动退出的轨迹,可划分为四个关键阶段,深度反映了政策、市场与战略选择的交织影响:

一、初创与探索期(2003–2013年):银行服务商到支付入场者

金融分析服务起家(2003–2008年)

瑞银信创始团队诞生于2003年,早期作为独立金融研究团队,为国内外银行提供市场分析及风控咨询服务,积累了银行系统与风险管理经验。

2008年,团队在深圳正式成立公司,初期聚焦银行非核心业务外包服务(如收单运维、系统支持),奠定B端服务基因。

支付业务布局与牌照冲刺(2009–2013年)

公司快速扩张,业务覆盖全国20余省,设立近50个分支机构,建立超2000人的服务团队。

2013年通过银联收单外服资质审核,为牌照申请铺路,同年业务延伸至东北、川渝等区域,形成全国化服务网络。

二、牌照驱动扩张期(2014–2019年):从收单巨头到合规危机

获牌与业务爆发(2014–2018年)

2014年正式获得央行支付牌照,业务覆盖银行卡收单、移动支付,成为少数全牌照机构之一。

依托银行合作资源及线下地推优势,快速吸纳超500万中小微商户,推出POS收单、分账系统等标准化产品,跻身收单市场头部。

期间获评“中国金融最具创新力企业”等荣誉,技术投入获8项软件著作权。

监管重罚与业务收缩(2019年)

2019年牌照续展时,因历史违规(反洗钱疏漏等),收单业务被缩减三省份(安徽、内蒙古、宁夏)。

同年因“跳码套利”等违规行为遭央行处罚,埋下信任危机种子。

三、战略转型期(2020–2024年):从支付通道到“支付+”生态的挣扎

行业解决方案深化

推出“支付+金融+数据+营销”战略,为餐饮、酒店、保险等行业提供定制化方案(如资金归集、会员管理),尝试从通道服务商升级为产业链赋能者。

强化风控技术,建立实时反欺诈系统,利用大数据秒级评估交易风险。

合规成本与市场挤压

2020年因违反反洗钱规定被重罚6124万元,创行业当年单笔罚款纪录,严重侵蚀利润。

面临双重压力:

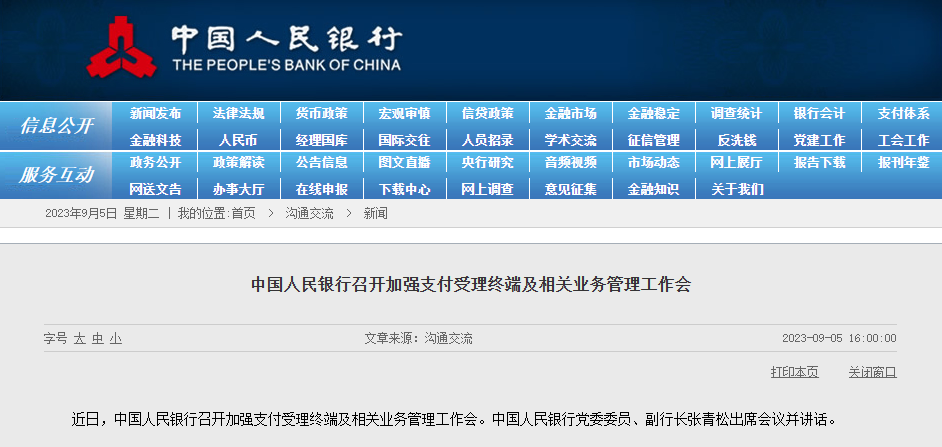

- 监管:《非银行支付机构监督管理条例》(2024年实施)提高注册资本、风控门槛;

- 竞争:支付宝/微信垄断C端,抖音支付等生态型平台获长期牌照,中小机构生存空间萎缩。

四、退出市场期(2025年):主动退场的理性选择

未续牌终止业务:2025年7月9日公告,因牌照到期且未提交续展申请,全面终止支付业务,仅保留历史数据查询服务。

退出动因:

- 合规成本高企:续牌需满足新规要求,历史罚单加大审核难度;

- 盈利困境:收单费率竞争激烈,业务区域缩减后规模经济丧失;

- 行业出清加速:2025年上半年共注销10张牌照,市场存量仅剩165家,预付卡与区域性机构成重灾区。

瑞银信发展关键节点与业务演变

| 阶段 | 时间 | 核心事件 | 业务重心 | 外部环境 |

| 初创期 | 2003–2008 | 团队成立,银行外包服务 | 金融分析、系统支持 | 支付行业萌芽期 |

| 扩张期 | 2014–2018 | 获支付牌照,商户破500万 | 银行卡收单、移动支付 | 牌照红利期,市场粗放增长 |

| 合规危机 | 2019–2020 | 业务区域缩减,反洗钱重罚6124万元 | 风控加固,行业方案试水 | 监管趋严,96费改落地 |

| 转型挣扎 | 2020–2024 | 推进“支付+”生态,但盈利萎缩 | 产业链综合服务 | 断直连、备付金集中存管 |

| 主动退出 | 2025 | 未续牌终止支付业务 | 历史数据服务 | 新规实施,行业头部化完成 |

总结:兴衰背后的行业逻辑与启示

成功基因:早期依托银行资源及线下地推能力,快速抢占B端收单市场;技术投入使其在风控与行业解决方案上具备差异化潜力。

失败症结:

合规短板:多次因反洗钱漏洞受罚,暴露内控薄弱,直接导致牌照缩域与品牌贬值;

战略滞后:在行业转向“生态服务”时,未能摆脱对收单通道费的依赖,增值服务盈利未达预期。

行业映射:瑞银信的退出是支付行业从“规模竞争”转向“合规与科技双驱动”的必然结果。当前165家持牌机构中,仅具备真实场景渗透能力、技术合规双壁垒的机构(如抖音支付、花瓣支付等获长期牌照者)能持续生存。中小机构要么转型为细分领域服务商,要么理性退场——瑞银信的选择,实为一场迟来的止损。