近日,央行分支行又开出了两张支付机构的罚单,今年内第二张超千万元罚单出现。这并非是今年首次开出的罚单了,刚刚过去的两个月,据不完全统计,2025开年来有近12家支付机构被罚,最高处罚金额达1200万元。

从相关罚单来看,反洗钱方面违规最为常见,主要表现为未履行客户身份识别义务、未报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等。2024年以来支付公司被罚数量和总额较往年同期也明显增多。

支付行业长期以来经历了爆发式增长,但同时也滋生了套现、洗钱、数据滥用等乱象,行业的严监管持续推进。自2024年《非银行支付机构监督管理条例》(以下简称《条例》)实施以来,监管层通过牌照整合、重罚违规、细化规则、双罚制等等手段,推动行业从野蛮生长转向高质量健康发展。

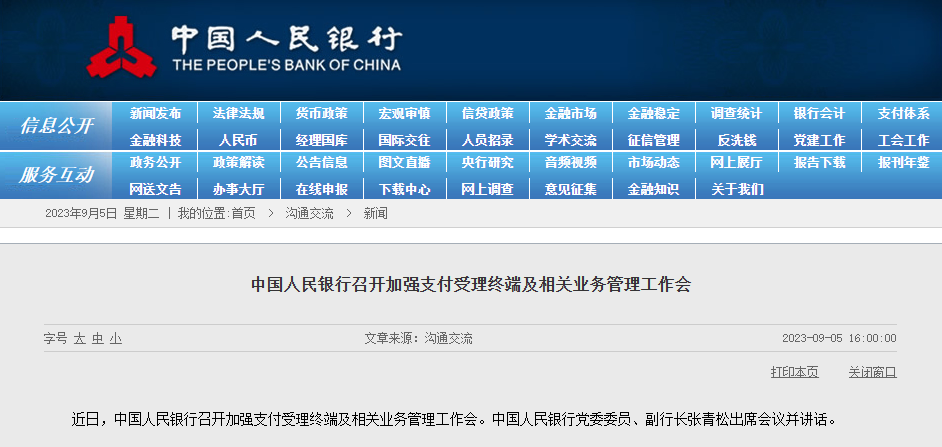

一、严监管的核心方向与措施

(1)穿透式监管:从业务表层到技术底层,反洗钱与商户管理仍是重点

据不完全统计,2025年开年以来,已有12家支付机构被罚,罚没金额达3032万元,其中反洗钱违规和商户真实性管理问题依旧是主要处罚事由。例如,网银在线因未履行客户识别义务被罚,开联通支付因与身份不明客户交易被罚118.85万元。此外,网络安全事件报告等新领域也被纳入监管范围。例如山东一通支付因未报告网络安全事件被警告,显示监管从传统金融合规向技术安全延伸。

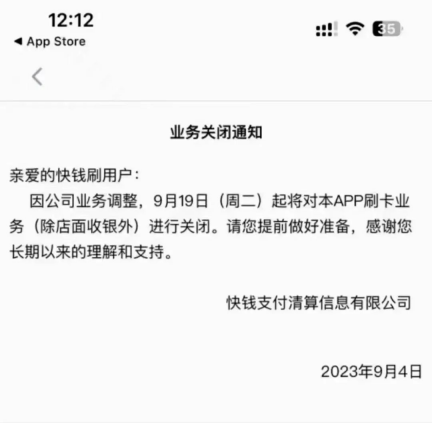

(2)牌照瘦身:牌照整合与合规门槛提升

2024年实施的《非银行支付机构监督管理条例》明确了注册资本最低1亿元、名称需含“支付”字样等要求,推动行业整合。为了符合监管要求,24年大范围机构更名,均在公司名称中加上了“支付“字样。此外,2024年共注销10张牌照(累计注销96张),市场仅存175张牌照。部分机构因股东持股限制或业务萎缩主动退出,如银联商务因股东持股限制整合旗下牌照,平安付因公司合并注销牌照。头部机构通过增资强化实力(如财付通注册资本增至153亿元),中小机构则因合规成本高企难以生存。这一过程本质是对市场供给端的优化,通过提高准入门槛倒逼行业聚焦合规与服务质量。

(3)责任追溯:“双罚”常态化与责任穿透

“双罚制”常态化是近年监管的重要特征,监管不仅处罚机构,还对责任人追责。2024年超60张罚单中,罚金破2亿元,其中3张罚单金额超千万元,半数以上涉及责任人追责,通过将合规责任绑定至管理层个人,形成“机构-个人”双重约束,有效遏制“交罚款换违规”的侥幸心态。

二、严监管对行业的影响

加速行业两极分化

头部机构通过增资、技术投入和全球化布局巩固地位(如抖音支付注册资本增至31.5亿元),而中小机构因利润微薄、合规成本高企被迫退出。2024年注销牌照的机构中,多数为预付卡发行或区域性机构,市场集中度显著提升。

合规能力成为核心竞争力

机构需在业务流程中嵌入合规管理,如升级反洗钱系统、完善商户审核机制。部分机构通过“支付+ SaaS”“联合收单”等增值服务拓展收入,或转向跨境支付等高毛利领域(如连连支付、PingPong布局东南亚市场)。

推动行业服务实体经济

监管通过限制套现、打击灰产支付通道,促使支付回归本源。例如,针对“先享后付”乱象的规范,以及强化备付金管理,保障用户资金安全。

三、未来趋势与挑战

监管科技化与常态化

信息安全、数据保护将与反洗钱并列成为监管重点,支付机构将面临更加严格的合规要求,监管科技(如大数据监测)的应用使违规行为更难隐匿,处罚将更精准、高频。

数据安全与隐私保护

在数字化时代,数据被视为新的石油。因此,加强数据的安全性和用户隐私保护将是监管的重点方向之一。支付机构需要确保用户数据的安全,防止数据泄露事件的发生。

技术驱动的监管创新

利用大数据、人工智能等新兴技术,监管机构能够更有效地监测市场动态,预防违规行为。例如,通过使用机器学习算法来识别异常交易模式,从而及时采取措施。

适应快速变化的法规环境:

由于法规更新速度快,支付机构需持续关注并调整自身的运营策略以符合最新的法律要求,这对企业的灵活性提出了很高的要求。

成本上升:

为满足日益严格的监管标准,支付机构可能需要投入更多资源用于系统升级、员工培训等方面,这无疑增加了经营成本。

用户体验与风险管理之间的平衡:

在加强风控的同时,如何不牺牲用户的便捷体验是支付机构面临的另一个难题。过于严格的风控措施可能导致用户体验下降,影响用户满意度。

支付行业的严监管本质是“去芜存菁”,通过提高合规门槛、强化责任追究,推动行业从粗放扩张转向高质量发展。尽管短期可能加剧中小机构生存压力,但长期来看,有利于优化市场结构、提升服务实体经济的能力。未来,机构需以合规为基石,通过技术赋能和全球化布局构建新竞争优势。